« Chère Madame Butterfly,

Je me permets de t’écrire bien que nous ne nous connaissions pas – ou plutôt, bien que tu ne me connaisses pas, car qui, dans ce vaste monde, n’a pas au moins entendu ton nom ? T’ayant vue réapparaître tout récemment, j’ai souhaité, sous cette forme intime qu’est la lettre, te livrer mes sentiments sur ce que tu as vécu.

Ton histoire est avant tout une histoire de croyance, plus que de conversion. Du verbe « croire » tu as traversé toute la gamme des significations, les plus denses et les plus riches. Ce verbe t’accompagne partout – plus : il te précède. Avant que tu n’apparaisses sur scène, le consul Sharpless prévient Pinkerton : « Prenez garde, elle y croit ». D’avance, tu es toute nimbée de cet attribut.

Pourquoi t’es-tu convertie à la religion chrétienne ? Je crois que je peux le comprendre. Tu es née à Nagasaki, porte d’entrée du christianisme au Japon dès le XVIe siècle. Cette foi-là vous était plus familière qu’au reste du pays. Avec son interdiction au XVIIe siècle, les chrétiens furent contraints de se cacher. Les tensions avec les confessions traditionnelles se firent plus vives, comme en témoigne le courroux de ton oncle le bonze…

Tu devais bien savoir que le christianisme est la religion de l’amour. Aussi étrange que cela puisse paraître aux étrangers, le mot « amour » n’existe pas en japonais. On ne connaissait jadis que les mots iro : « sensualité, désir charnel » ; jô : « attachement, affection » ; ou encore ai, qui s’entend aujourd’hui dans le sens occidental mais qui n’exprimait autrefois que la nuance de « chérir ». En japonais, on ne pouvait pas tomber amoureux. Du reste, tu n’es pas la seule à t’en être aperçue. C’est à cette époque que les Japonais ont découvert, avec la traduction du mot « amour », le sentiment qu’il recouvrait.

Par cette religion, tu voulais conquérir force et indépendance. Grâce à elle, tout devenait possible. En fait, beaucoup de portes te resteraient fermées, mais il te semblait pouvoir accéder enfin à un autre monde, aux temps modernes et à l’Occident, promesse d’une vie meilleure.

Tu dis : « Avec ma nouvelle vie, j’adopte une nouvelle religion ». Tu ne dis pas laquelle. Peut-être était-ce moins pour toi la foi dans le Christ rédempteur qu’une « nouvelle religion » tout simplement.

Ta vie n’est pas la banale histoire de soumission et de fidélité que l’on prête souvent aux femmes japonaises. Geisha, tu as dû connaître d’autres hommes – même si ton jeune âge et tes origines respectables ont pu te préserver de la cruauté que le monde réservait aux femmes. Il se pourrait même que ta fidélité à Pinkerton reflète moins les qualités que tu trouvais à cet homme qu’une espérance immense en ta nouvelle vie. Il t’est apparu aux antipodes du carcan dont tu étais prisonnière et des mesquineries de la morale provinciale. Dans cette relation où les mots semblent avoir peu de poids, c’est avec ton corps que tu as perçu toutes ces choses infimes et délicates. Tu t’es imprégnée de toutes les nuances du mot « amour », tu y as cru de toute ton âme.

En somme, si cruel qu’il fût à ton égard, ce n’est pas la trahison de Pinkerton qui est cause de cette tragédie. Le vrai malheur, l’abîme infranchissable, c’est qu’il n’a jamais pu imaginer qu’on puisse mourir d’amour. Pendant la nuit de noces, il te dit : « L’amour ne tue pas, il donne la vie ». Quelle pensée a bien pu te traverser l’esprit à ce moment ? De ton amour à toi, la mort n’est pas exclue. Le constat n’est pas triste. Tu aurais pu être Juliette, si Roméo était ton homme ; c’eût été un amour accompli.

Pour les Japonais de l’époque Edo, la mort était l’accomplissement de la passion extrême. Les jeunes amants confrontés à un interdit ou au refus de leur famille choisissaient souvent de mourir ensemble.

Contrairement à ces jeunes couples qui se précipitaient ensemble dans l’abîme, toi tu es morte seule. Tu as préféré choisir une « mort honorable » et taire tes autres désirs. Tu ne lui as jamais fait part de tes intentions. Mais tu le savais bien : ce n’est qu’après la mort qu’un être devient inoubliable pour ceux qui l’ont connu. Tu as mis fin à tes jours de telle manière que Pinkerton n’en puisse plus finir avec toi. Peut-être n’auras-tu pas entendu ses regrets tardifs, lorsqu’il déclare : « Ce tourment n’aura pas de fin ».

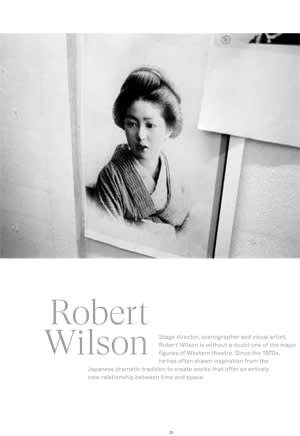

Ma chère Butterfly, la réalité que Robert Wilson met en scène, ce n’est pas la réalité des autres ; c’est ta réalité, celle du monde que tu t’es construit. Je sais que certains s’obstinent à lire ton histoire « en contexte » : tu n’avais d’autre choix que de rester fidèle à Pinkerton parce que ta vie matérielle en dépendait ; s’il prenait votre relation à la légère, c’est que tu n’étais qu’une geisha, à une époque où les courtisanes japonaises se faisaient une spécialité des amants occidentaux.

Nul besoin de connaître ton passé. Ce qui compte, c’est que tu as voulu faire de ton amour le centre du monde – de ton monde. Ce que les autres peuvent bien appeler illusion d’amour ne l’était pas pour toi.

Dans le paysage que t’offre Robert Wilson, rien des bruits extérieurs, de la rumeur des médisants, ne vient te perturber. Seule en ce monde, tu n’en apparais que plus sublime dans la lumière qui baigne tes gestes.

Je me demande d’ailleurs si les visions incarnées sur la scène ne sont pas celles qui poursuivront Pinkerton pour le restant de sa vie, hanté par toi et par ton histoire. Les gestes stylisés qui se détachent sur le plateau, dans une pureté qui ne doit rien au réalisme, pourraient bien refléter les figures qui se débattent dans son esprit. Et te voilà changée pour lui en héroïne de tragédie grecque.

Chère amie. Je ne t’appellerai pas Cio-Cio-San, comme on faisait dans l’entourage japonais dont tu as voulu te déprendre. Je ne t’appellerai pas non plus Madame Pinkerton, comme tu voulais qu’on t’appelle, parce que tu es bien autre chose que l’épouse de cet homme. Je t’appellerai Madame Butterfly, comme font les gens de par le monde, avec déférence et admiration.

D’ailleurs, qui sait ? Plus encore que l’amour, peut-être ce qui t’a tant marquée était l’émerveillement face à un monde nouveau dont tu n’avais jamais auparavant soupçonné l’existence. De grandes figures masculines de ton temps, Sôseki Natsume ou Ôgai Mori, ont aussi vécu comme un choc cette expérience qui requiert une si profonde transformation de soi. Le vertige de la rencontre avec l’Occident a encore fait couler beaucoup d’encre parmi les écrivains japonais, hommes et femmes, de la génération suivante.

C’est aussi pour cette raison que ton histoire est exceptionnelle entre toutes, pour nous autres Japonais. En révélant la cruauté de cette rencontre et l’incompréhension entre deux mondes, tu es la seule Japonaise à avoir gagné ta place d’héroïne dans cet art européen par excellence qu’est l’opéra. Il faut dire, ce fut longtemps le seul rôle accordé aux chanteurs Japonais sur les scènes occidentales. Plusieurs figures doivent d’ailleurs leur célébrité au fait d’avoir tenu ton rôle, comme Tamaki Miura, première chanteuse japonaise accueillie au Metropolitan Opera, qui se produisit plus de 2000 fois au cours des vingt ans que dura son séjour en Europe, dans les années 1920 et 1930. D’autres chanteuses japonaises ont même continué d’honorer ton rôle sur les grandes scènes internationales pendant les deux Guerres mondiales. Grâce à toi, ces Japonaises ont pu incarner la vie que tu rêvais de vivre et s’épanouir en Occident comme des femmes indépendantes.

Pourtant, ton histoire éveille toujours en nous un sentiment ambivalent. Si elle nous touche, c’est qu’elle raconte aussi un peu « notre » histoire. Mais il persiste chez les Japonais quelque amertume à n’avoir été admis au répertoire de l’opéra que sous les apparences de la femme « soumise ». En Europe, trop de mises en scène perpétuent les anciens clichés orientalistes et te représentent en pauvre geisha naïve, ce qui a le don d’agacer le public japonais. Ton histoire incarne la passion la plus pure et l’incompréhension de l’Occident et trouve encore trop souvent un écho aujourd’hui.

Les Japonais, pour leur part, ont tout fait pour se réapproprier ton histoire. En 1954, une adaptation italo-japonaise de Madame Butterfly fut réalisée dans les studios de Cinecittà. Elle a été tournée avec les actrices de la troupe du théâtre Takarazuka, dont Kaoru Yachigusa, la plus gracieuse Butterfly qu’il m’ait été donné de voir. Le romancier japonais Masahiko Shimada s’est soucié du destin de ton fils. Il a écrit le livret d’un opéra dont l’intrigue se déroule au temps du bombardement atomique qui détruisit Hiroshima et ta ville, Nagasaki. Il met en scène ton fils et son retour au Japon. Ton fils, parti avec Pinkerton et sa femme américaine, qui, ironie de l’histoire, reçoit le coup le plus terrible de la main des Etats-Unis, sitôt rentré dans son pays natal.

Face à ton histoire, nous oscillons entre passion et incompréhension. Moi qui suis Japonaise et née au Japon comme toi, je me souviens de ma première expérience de l’Occident : mon arrivée en France à la fin des années 1980. L’Occident que je découvrais semblait ouvrir autant de possibles qu’un kaléidoscope. Après une bonne dizaine d’années de vie en France, j’ai habité à Rome, et ce fut encore une tout autre Europe, comme si je débarquais à peine sur le continent. Et cette rencontre nous bouleverse et nous marque à jamais. Nous tâchons aussi de nous rapprocher. Pour ma part, je m’efforce d’écrire dans les deux langues, le japonais et le français ; non tant pour promouvoir une compréhension facile que pour mesurer au plus près écarts et affinités.

Nous autres Japonais sommes tous un peu Madame Butterfly ; ou nous l’avons été. Nous avons tous connu ce tourbillon d’émotions que provoque la rencontre avec le grand Occident. Sauf ceux, peut-être, qui se recroquevillent sur un nationalisme étroit pour se protéger d’on ne sait quoi, d’on ne sait qui – peut-être de leur propre peur. La peur d’être bouleversé, modifié au contact d’autrui. Mais si ce n’est pas là ce qu’on appelle la vie, ou l’amour, alors à quoi bon vivre ? »

Ryoko Sekiguchi

Paris, le 14 juin 2015

Écrivain, traductrice née à Tokyo, Ryoko Sekiguchi vit et travaille à Paris depuis 1997, écrivant en français et en japonais. Elle est notamment l’auteur de Ce n’est pas un hasard (P.O.L.), Le Club des gourmets et autres cuisines japonaises (P.O.L), L’Astringent (Argol), Manger fantôme (Argol). Elle a traduit en japonais Atiq Rahimi, Jean Echenoz, Mathias Enard, Pierre Alferi ; en français Yôko Tawada, Gôzô Yoshimasu. Lauréate du Prix de Rome 2013, elle est actuellement pensionnaire de l'Académie de France à Rome.